海苔の歴史と三重桑名の海苔について

日本の海苔の歴史

海苔の歴史は古く、奈良時代初期に編纂された『常陸国風土記』や、飛鳥時代後期の、『大宝律令』(702年に完成)に紫菜(ムラサキノリ)の記載があります。また、『出雲国風土記』(733年に完成)では、島根周辺の海苔産地や海苔が売られている様子が記述されています。

大宝律令に書かれた海藻は、紫菜(むらさきのり=海苔)、滑海藻(あらめ)、凝海藻(こるもは=てんぐさ(=ところてん))、海藻根(まなかし=めかぶ)、海藻(にぎめ=わかめ)、未滑海藻(かじめ)、海松(みる)の六種類です。これらの租税は、高級なものほど納める量が少なく、海苔は49斤、ワカメやミルは130斤で海苔の約3倍、アラメは360斤で約7倍となり、海苔は当時から高級食品でした。

ちなみに2月6日の「海苔の日」は、大宝律令が702年2月6日に施行されたとする説にもとづいています。

平安朝時代、海苔は五位以上の貴族の月料(給料)や主要神社の神宮の神饌(供物)であったことが『延喜式』(平安時代中期(927年)の法典)に記載されています。その租税対象は14種類の海藻(海苔、わかめ、昆布、ホンダワラなど)でした。また、延喜式には海藻の料理法も記載されており、海苔は佃煮や味噌汁に使われていました。

鎌倉時代から室町時代になると、食料は次第に豊富になるとともに精進料理の考え方が浸透し、海苔は、椀盛りで出されたり、汁ものに焼海苔を浮かせるなど今風の使われ方になります。なお、その当時海苔は、塩を振って短冊に切り、乾燥させた「塩のり」が菓子として出されていました。

江戸時代になると、海苔は上流階級だけでなく庶民の間に広まります。浅草では、定期市がひらかれ、江戸周辺の農産物や水産物が集まるとともに、冬の時期には海苔が売られました。また、海苔は精進物として諸寺に献上され、これが幕府の顧問僧で上野寛永寺を創建した天海の目に留まり浅草海苔と命名されたとする伝承があります。

従来、海苔は岩場に生えているものを摘み取っていましたが、江戸城への献上品を蓄養するいけすの柵に海苔がよくつくことをヒントに、ヒビ建てが行われるようになり、海苔の養殖がはじまりました。

なお、江戸時代末期には焼海苔、のり佃煮などが作られはじめます。

昭和24年、イギリスのドリュー女史によって、糸状体が発見されたことにより海苔の生活史の科学的な解明がすすみ、海苔養殖は急速に発展しました。しかし海苔を粗朶ひびで養殖する方法では、着生する海苔の量が少なく、のり芽の付着や生長は自然まかせで安定しませんでした。そこで、網を海底に立てた支柱の間に張込んで海苔を育てる方法が確立し、現在の養殖方法が完成しました。

浅草海苔:江戸時代に隅田川下流域で養殖された江戸名産のひとつで浅草寺門前で獲れたアサクサノリを和紙の技法で板海苔としたもの

「浅草海苔」の由来については諸説あり、品川・大森の海苔を浅草で加工したため、浅草川で採れたため、大森の野口六郎左衛門が、浅草紙をまねて乾海苔を抄き浅草海苔と名づけたためと言われている。

ヒビ建て:ヒビは、竹や雑木を海底に刺したもので、もともとは魚を追い込む仕掛け。

大正期まで、ヒビは、ナラ、カシなどの木の枝を束ねたもの(粗朶ひび)が使われていましたが、その後、竹(モウソウチク)が使われ、昭和20年ごろから海苔網が主流となりました。

海苔網は、昭和2年(1927)海苔養殖網が発明され、昭和4年頃から千葉県下で海苔榔子網(榔子の繊維網)が実用化されました。この海苔網は昭和10年代以降に使われ、昭和中期以降はクレモナ等の人工繊維の海苔網が主流になります。

三重県の海苔の歴史

平安時代にさかのぼる三重の海苔の歴史

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)である延喜式によると、斎宮に紫菜(海苔)、海松(ミル)が月料として給された、正月三節料として斎宮で紫菜が用いられたと記載があります。

また、伊勢神宮が建設されることが決まった際、倭姫命(やまとひめのみこと)が志摩半島突端の国崎に御贄所を定めて、そこから海苔を含めた産物が献上されました。

さらに、志摩国で紫菜を「調」として貢納したことから、おそらく志摩半島が献上品の産地のひとつでした。

江戸初期の毛吹草には伊勢国の産物として「甘苔」が載っていることから、同国も献上品の産地のひとつと考えられます。

このように江戸初期以前の海苔の主産地は、熊野灘に面した湾外の海だったと考えられます。

明治16年の三重県水産図解によると、海苔と青のり(青)の採藻村のち、海苔は、志摩国12村(石鏡、浦、答志、安楽島、菅島、国崎、相差、名田、南張、越賀、御座、畔名)と伊勢国4村(方座浦、宿浦、南福崎村、海野浦)です。

また、青のりは、志摩国2村(穴川村、鳥羽村)、伊勢国4村(土路西条村、内瀬村、船越村、福地新田)です。

出典:三重県水産図解(明治十六年三月)著者 早田秀純識 三重県水産(漁業)図解 データベースより

以上のように、三重県での海苔の生産は、伊勢神宮への奉納を目的として発達し、その産地は熊野灘を含む志摩半島一帯が中心でした。

*紫菜(しさい、むらさきのり):日本では、海苔のことを古く「紫菜」・「神仙菜」(アマノリ)と呼んだ(ちなみに中国では海苔を紫菜と書く)

*延喜式(えんぎしき):平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)で、三代格式の一つ

*斎宮(さいぐう):皇女の伊勢神宮の奉納者が住む御殿

*調:租庸調は、日本の律令制下での租税制度であり、正丁・次丁・中男(17歳~20歳の男性)へ賦課された 繊維製品の納入(正調)が基本であるが、代わりに地方特産品34品目または貨幣(調銭)による納入(調雑物)も認められていた

*甘苔(あまのり):乾海苔とも書く、海苔のこと

桑名の海苔の歴史

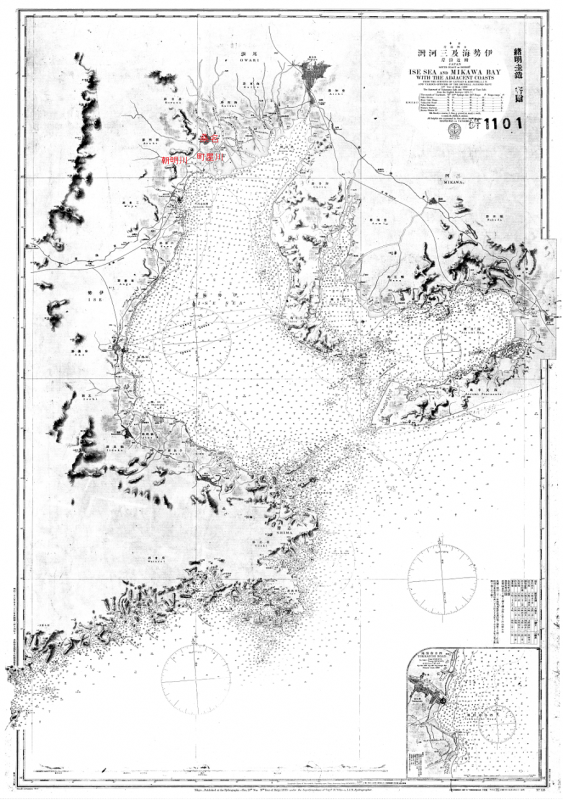

資料提供:第四管区

海上保安本部海洋情報部

三重県の養殖海苔は桑名からはじまり、桑名の海苔の歴史は木曽川河口近くの南福崎村からはじまりました。

その前途は多難で、有望な漁場であるにもかかわらず知識や技術が追い付かないため、産地として確立されるまで苦難の日々が続きました。

江戸幕府末期、慶応3年、南福崎村の平田重右衛門が、村の地先でヒビ建てをはじめたが不本意な結果に終わりました。

明治7年、三重郡大矢知村の長谷川亀次郎が東京品川より帰郷し、桑名郡南福崎近くの亀崎新田浦に海苔漁場を開きます。この海苔漁場は、東京式にヒビ建てしており、抄製法を用いて良質品を産したそうです。

南福崎と亀崎新田は、その後合併して朝明郡川越村となりました。

この川越村は東西に町屋川、朝明川が流れるとともに、木曽三川のひとつ、長良川河口にも近い位置でした。

亀崎新田浦の海苔漁場は、海苔の好漁場であること、東京式製法が広がったことから大いに復興しました。

明治15年水産博覧会解説書には以下の記述があります

「海苔 南福崎村 平田兵治 産地 南福崎村地先 朝明川の下流

東京府平民、長谷川亀次郎なるものは東京品川湾に於いて海苔製造営業に従事せし者にて明治9年当地に来りたるを以て海苔の生ずる海面の模様及び塩水塩分等を聞き取るに当村地先は朝明川の下流にして潮水に真水を混合する故海苔は生ずるならんと思想し・・

明治13年始めて製造せしを武蔵国品川湾の海苔に稍々劣らざるを以て昨14年は壱万余帖を製造す。尚本年は朶(えだ)を増加し其製造を盛んに・・」

明治23年の第三回内国勧業博覧会で南福崎の平田兵治が海苔を出品し褒章を得ています。

なお、この時受賞したのは、東京府下、千葉県人見、宮城県気仙沼、松岩、広島県江波等、江戸期以来の産地が占めており、創業まもない南福崎の海苔が受賞したことはよほどのことと思われます。

そのときの審評は以下の通りです

製法品位共ニ良好ナルヲ以テ 風味頗ル(すこぶる)佳ナリ 且平素心ヲ用ヒテ其繁殖ヲ謀ル注意ノ厚キ嘉賞(かしょう)スヘシ

その後、川越村(南福崎)の海苔場はますます発展し、明治42年には40戸、3万坪の養殖場の規模となっています。

ただし、生産額は年によって非常にムラが多く安定していませんでした。これは青のりの付着が多かったためです。また、海苔ではなく青のりの収穫で満足することが多くなり、海苔は余得程度の位置付けになったことも一因でと考えられます。

長谷川は、四日市方面にも海苔場を開拓しましたが、不作続きで間もなくやめてしまいます。

明治24年、伊曽島村松陰地先で、東京府下大森出身の田中金兵衛らが、松陰の鈴木弥三郎の援助で海苔養殖を試みますが結果が悪く、29年の津波ですべてを流失し事業も中絶しています。

明治30年からは伊曽島の対岸の赤須賀村で三重県水産試験場の指導を受け海苔養殖が始まります。同32年、伊曽島村長の大橋誠一が養殖をはじめますが、よい結果は得られません。その後大橋は、伊曽島村と赤須賀村の同志と赤渚水産株式会社を組織して共同事業として海苔養殖をはじめますが散々な不成績に終わっています。

明治43年度の北勢地方の海苔の収穫高は青のりの方が多く、海苔は壊滅寸前でした。

伊勢湾奥の海苔養殖の不振を救ったのは、岡村金太郎博士です。

岡村博士は、伊曽島から福崎方面を詳細に調査し、不振の原因を断定します。

不振の最大の理由は木曽、揖斐、長良の三大河口近辺にあるため淡水が多すぎる。

漁業者が養殖に関する知識を持たず、種子場と養殖の区別のあることすら知らない。

ヒビ建てする場所が浅く、海苔養殖に十分に適した場所にヒビ建てしていない。

ヒビの建てこみ時期が早く、ヒビ建てが汐通しに沿って建てられていない。

つまり、現状のヒビ場は、木曽三川からの膨大な河水量により海水の塩分濃度が低く、海苔の成長にはよいが、胞子の付着には適していない。種子場(胞子の付着に適する場所)は沖の方で、深くてとてもヒビ建てできないので、他所を探すほかないとの結論でした。

岡村博士は、三重県内湾を南下し種子場の適地を探しましたが、適地を見つけられません。

そこで、対岸の愛知県下豊川尻牟呂、前芝方面に赴き、当地の海苔開発の神様と言われていた芳賀保治を説得し、種ヒビを桑名方面に販売するよう勧めます。

紆余曲折の末、芳賀の説得によって、明治40年秋には三十株を三重県に無償で寄付する話が決まります。このとき岡村博士の斡旋により木曽川尻方面に運ばれた種ヒビは有償分も含めて百余株でした。これを伊曽島、南福崎等を移植し、非常に好成績が得られました。

岡村博士はさらに南下して、櫛田川、坂内川の影響を受ける松阪に近い一志郡松ヶ崎地先を養殖適地になると見通しを立てます。

更に南下した神社湾、二見村、今一色については、淡水混和量が海苔生育によいが、水深が浅いため、湾口辺が見込があるとしました。

これらの調査結果は水産研究誌に寄稿されました。

「要するに伊勢湾内ノリ業の将来は極めて有望なるにもかかわらず、今日迄さしたる産額のなかりし所以のものは、ノリの付着如何を考慮せず、唯其淡水多き所を撰みて篊建(ひびたて)をなすに止り、胞子を付したる篊を移植して産を挙ぐるに心付かざりしに因る。故に適当の場所を撰みて種子場とし此所に種子付したる篊を甲地より乙地に輸して之が発達を企図す。海苔の成長に適するの地は桑名地方より熱田に至る面に於て頗(すこぶ)る広大なるを以(もっ)て他日意外の発達をなすべく万を以て算するの産を得べきは予の信じて疑はざる所なり・・・」(明治43年4月)

岡村博士の指導の下に、木曽川、長良川付近の海苔場では、牟呂方面からのヒビ種子の買い付けによる移植は一層盛んになりました。彼の予言通り、伊曽島を中心として、北は木曽崎(地名標記は出典原文通りで現在の標記は「木曽岬」)から、愛知県鍋田、熱田方面まで、南は桑名郡城南村、桑名町赤須賀、三重郡川越村、四日市市へ、さらに遠く伊勢南部地方まで移植法が広まり後年の大躍進につながります。

ヒビ建て(ひびたて):ヒビ建てとは、ノリの胞子やカキの幼生を付着・成長させるため、竹、粗朶(そだ:細い木の枝)、網、すだれなどを浅海に設置することです

明治43年以降の北勢、中勢地区の海苔養殖

養殖海苔産地は、明治44年、桑名郡木曽崎村(地名標記は出典原文通りで現在の標記は「木曽岬」)(木曽、鍋田両河口の間)に、大正元年には同郡城南村及び赤須賀村(木曽、長良両河口の間)へ養殖法が伝わりました。

また、同年一志郡松崎村も養殖を開始しています。松崎村は港村の隣村で地先海面は櫛田川澪筋に近い位置にあります。

大正5年には、飯南郡西黒部村も養殖を開始しています。黒部村は櫛田川河口付近の村で、地先海面は松崎浦、漁師浦に連なる海です。

この村の海苔漁場開発によって、面積においては北勢地区産地に拮抗する中勢地区産地が生まれました。

中勢地区産地は(一志郡一ヵ村、飯南郡三ヵ村)は、北勢地区(桑名郡四ヵ村、三重部一ヵ村)に比べ淡水の影響が少なく、海水比重が安定していますが、海水の塩分濃度が高すぎるために北勢ほどの良品は得られませんでした。

この地は、その後、大口港の築港(大正9年に起工し同15年に竣工)とともに潮流が変化し、漸次あおさのり養殖に変わります。

三重県の海苔産地の繁栄

大正末期までの三重県における養殖海苔産地の推移は、およそ2つの時代に区分できます。

第一は、岡村博士が移殖法を教えた明治41、42年以降に、彼の影響を受けて復興もしくは新興した産地です。

これに属するのは北勢地区で川越(明治7年)、伊曽島(明治43年)、木曽崎*(明治44年)、城南(大正元年)、赤須賀(大正元年)(*原文は「木曽崎」で標記されているためそのまま記載)。

中勢地区では、松ヶ崎(大正元年)、猟師(大正2年)、大口(大正元年または42年)、西黒部(大正5年)。

南勢地区では、大湊(明治43年)、神社(明治43年)、一色(明治43年)、今一色(明治43年)。

第二は、大正8、9年以降で、第一次世界大戦後の産地です。

この頃は副業振興の声が全国的におこり、急速に養殖業は発展し、全県沿岸に海苔ヒビが建ち並んだ時期です。

この時期の産地は主として大正12、13年から15年にかけ、3-4年の間に現れたことが特徴です。

北勢地区は、四日市(大正13年)、津(大正13年)、中勢地区は天白、五主笠松、南勢地区は村松(大正9年

)、東大淀(大正9年)、有滝、土路西条。

大正15年の養殖状況をみると、桑名郡が面積、生産数量、金額ともに県内全体の半分を占め、他組合を圧倒的に引き離しています。この4組合だけで、生産高500万-800万枚、金額にして12万-19万余円で、金額では全県の6割余でした。

これに次ぐのは、南勢の勢田湾を中心とした度会郡でした。

以上のように、三重県では、県下全域にわたって産地が興り、他府県に劣らぬ生産額を上げるようになったのは、大正末期になってからのことであり、大正初期に比べると実に10倍の増加でした。

副業としての海苔養殖に県下の関係者たちが自信を得て積極的に斯業の経営に乗り出したのは、大正12、13年頃からです。

三重県の海苔の発展

三重県は明治42年以降の新興海苔漁場です。

三重県がわずか10年足らずで有数の産地に数えられるほどの目覚ましい発展を遂げた理由は以下のとおりです。

第一は、三重県が愛知県と同様の立地条件に恵まれていたこと。

第二は、岡村博士が来県し、現状の問題点と解決策を具体的に提示したこと。

第三は、農漁民が農閑期の副業を求めており、当地の海苔養殖の道筋を岡村博士が開いたこと。

三重県水試の尽力

三重県の海苔養殖は愛知県の大発展に比べ足取りが重く、そればかりか昭和初頭になると全般的に頭打ちとなっています。

当時、海苔養殖地帯の川越に分場を置いていた県水試分場は、海苔種子の選定、地子の寒芽の採取を奨励し、漸次立直っていきます。

中でも北勢地区の躍進が著しく、この産地の中心は桑名郡下の長良川、木曽川の肥沃な水の影響を受ける両河川のデルタ上の5か村にあり、北勢地区を除けば、他地区は著しく劣勢でした。

当地区の1戸あたりの生産金額をみると、東京、千葉には及びませんが、愛知県平均の倍程度高く稼いでいました。

中勢地区は、北勢地区と異なり淡水の影響がなく海水比重が安定しているため大正9年に大口港が築港されるまでは黒海苔養殖地帯として相当な成績を上げていましたが、港完成後は潮流の変化により黒海苔養殖地盤に変動が起こりました。

昭和6、7年ごろから地子種の成長が思わしくなくなり、将来を憂える人々は黒海苔に見切りをつけ、本格的に青ノリ*(ひとえぐさ)の養殖に転じていきます。その方針転換は当たり、急激に青ノリ生産は増加しましたが収入の減少を免れることはできませんでした。この不利を補うために種々工夫をこらし、中でも昭和9年より県下他産地に先駆けて採用した網ヒビは好結果を生み、当地区は全国無比の青ノリ生産地となりました。

*(青ノリ:標記は出典原文通りで三重県内では「あおさのり」)

南勢地区では、数か村の組合が明治末から養殖をはじめましたが、大正9年に村松が企業化してからは急速に他の浦へ普及します。その後、黒海苔の生産地区として相当な成績を上げますが、北勢地区と同じく創始以来の粗朶ヒビを建て込んで網ヒビに変えようとしなかった点で、中勢地区とは大きく異なります。

三重県の海苔生産者は、地元に有力な海苔扱商がなかったためどうしても不利でした。遠く、東京・大阪等の問屋が買付に来るとどうしても本場物に比べて品質の落ちる点が指摘されて、仕切値は低く評価されました。そのため、桑名郡では相場建ての主体性を確立し、地元の問屋を育成しようとの主旨のもとに、大正15年から自主的検査による共同販売を開始しています。

検査員としては、諸産地を廻って海苔買付を行って商品鑑定に専門的知識を持つ長野県諏訪の人々が依頼されました。

なお、愛知県が県営検査を開始したのは、昭和3年のことです。

各単協による共販はこれより10年早く、大正5、6年ごろと言われ、全国では最も古い共販実施地となります。

三重県の海苔養殖場は、昭和初年に入ってから全般的に衰退の色を見せました。そこで、県水産試験場川越分場が中心となり研究を重ねた結果、海苔種子の適種の選定、地子の寒苗の採取等を奨励したので漸次立直りました。これを生産額でみると大正13年には前年の倍額以上の76万余円に達し、同15年には100万円の大台を超えています。その後、漁場が荒廃して差額は再び減少の一途をたどりますが、昭和5年の39万円を底に回復に向かい、昭和10年には再び100万円を突破し生産高も初めて1億枚を上げています。

以後、三重県の海苔は隆盛時代に入ります。

出典・引用:宮下章 海苔の歴史